Der folgende Artikel beschreibt ein Gedankenspiel: Was könnte Facebook tun, um Nutzer, die ein (weithin unbekanntes) Pseudonym verwenden, automatisch zu erkennen? Es geht nicht um das Warum, ob es erlaubt ist und so oder anders bereits umgesetzt wird. Ziel der Darlegung ist es, anschaulich zu erklären, wie mittels statistischer Analysen sich am Datenschutz orientierende Verhaltsweisen ihr Gegenteil bewirken können und zum Beispiel Pseudonyme enttaren.

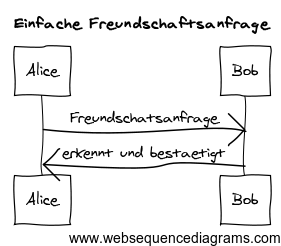

Für das Gedankenspiel betrachten wir zwei Varianten der Situation “Alice möchte mit Bob auf Facebook befreundet sein”. Auf Facebook ist das “Befreunden” ein Prozess, der von beiden Seiten aus bestätigt werden. Im einfachsten Fall verläuft er so:

Wenn Bob Alice nicht erkennt, kann er eine Rückfrage vor Bestätigung der Freundschaftsanfrage stellen:

Nun gehen wir davon aus, dass Alice pseudonym unterwegs sein möchte und sich daher das nicht für sie bekannte Pseudonym “Clara” verwendet. Der Verlauf wäre wahrscheinlich ähnlich zur letzten Variante.

Bis hierher unterscheiden sich die Versionen mit Rückfrage bei Verwendung eines Klarnamens und eines Pseudonyms strukturell nicht. Nun unterliegen menschliche Verhaltensmuster statistischen Regeln, die sich im Zeitalter des “Endes der Theorie” weniger deduktiv herleiten als vielmehr empirisch messen lassen. Im vorliegenden Fall ist es möglich, einen Wert zu ermitteln, der die durchschnittliche Häufigkeit von Rückfragen pro Nutzer bei Freundschaftsanfragen bestimmt. Nehmen wir an, Facebook-weit werden bei x Prozent aller Freundschaftsanfragen vor Bestätigung der Anfragen Rückfragen geschickt. Wenn ein Nutzer – insbesondere ein neuer – Freundschaftsanfragen erstellt, lässt sich für ihn die Abweichung vom statistischen Durchschnitt bzw. seiner Platzierung in einer statistischen Verteilung berechnen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer, der seinen bekannten Namen durch ein weithin unbekanntes Pseudonym verschleiert, ein erhöhtes Aufkommen an Rückfrage-Nachrichten auf Freundschaftsanfragen erhält, scheint evident. Es gibt zwar eine Tendenz, Freunde anzuhäufen und daher fleißig zu bestätigen, dennoch reichen bereits wenige skeptische Nutzer, die vor der Bestätigung rückfragen und damit eine Abweichung von den oben statistisch gemessenen Wert “x Prozent” verursachen. Dieser beinhaltet auch scheinbar irrationales Bestätigen von Freundschaftsanfragen.

Wenn eine statistisch messbare Häufung von Rückfragen bei Freundschaftsanfragen ein Indikator für die Verwendung von Pseudonymen ist, sind es paradoxerweise genau jene Nutzer mit Datenschutz-Orientierung, die die Pseudonyme durch ihre Verhaltensweise unbewusst enttarnen. Wichtig zu verstehen ist, dass bei statistischen Verfahren nicht Einzelfälle diskutiert werden sollten, die aus dem Muster fallen. Es lassen sich immer Situationen anführen, die zwar dem allgemeinen Statistik widersprechen, im gleichen Zug aber auch statistisch vernachlässigbar sind.

Fazit

Was soll dieses Zahlenspiel? Es soll vor allem eines zeigen: Es lässt sich schwer abschätzen, wie digitale Spuren insbesondere durch statistische Verfahren interpretiert werden können und oft vorher ungeahnte Einsichten gewähren. Es zeigt, wie schwer bis unmöglich es ist, die Folgen des eigenen Handelns im Netz zu bestimmen, auch wenn man der Meinung ist, zu wissen, was man tut. Ein besonders Datenschutz-bedachter Nutzer kann bereits durch sein bloßes Verhalten seine eigene Verhaltensparadigmen konterkarieren und sich oder andere bloßstellen.

Ich würde diese Tatsache übrigens nicht als Kontrollverlust bezeichnen.

Ausblick

Um Verwirrung zu vermeiden: Mit der obigen Methode ist natürlich noch nicht geklärt, wie der weithin bekannte (Real-)Name des Nutzers ist. Dies ließe sich durch eine deutlich invasivere Methode automatisiert prüfen, indem zum Beispiel die ersten Nachrichten vor Bestätigung einer Freundschaftsanfrage nach bekannten Namen aus Wörterbüchern durchsucht werden. Jedoch ist diese Methode aufwändiger und geht auch am Ziel vorbei, mit der Analyse von minimalen Datenspuren, wie sie gern in Logfiles auftauchen, bereits Erkenntnisse zu gewinnen.

2 Antworten zu „Wie man auf Facebook mit Datenschutz Pseudonyme erkennen könnte“

Diese Überleungen sind hypothetisch-spekulativ natürlich sehr interessant, insbesondere deshalb, da sie paradoxe Zusammenhänge deutlich machen: gerade Datenschutzmaßen könnten die Erfindung von Aufdeckungsverfahren stimulieren, was auch den Gedanken zulässt, dass jeder Verzicht auf Datenschutz paradoxerweise ebenfalls das Gegenteil zustande bringt. Wenn man also schon spekulativ argumentieren darf, was angesichts der unüberschaubaren Uneindeutigkeit von Informationszusammenhängen in Fragen von Theorie und Empire ohnehin nicht zu vermeiden ist, so müsste man eigentlich auch einmal den hypothetischen Gedanken zulassen, dass Facebook oder Google keineswegs als “Orwellsche Beobachter” funktionieren könnten, und zwar deshalb nicht, weil sie sehr erfolgreiche Unternehmen sind, die sich – weil sie auch füreinander Konkurrenten sind und sich gegenseitig beobachten – an einer eigenen Komplexität abarbeiten müssen. Und ich vermute, damit sind die Angestellten dieser Unternehmen mehr beschäftigt als mit allem anderen. Die supergroße Menge an Daten, die die Nutzer hinterlassen, können zwar mit EDVerarbeitung gemanagt werden, aber: nach welchen Kriterien und in welcher Reihenfolge? Was umso schwieriger wird, da täglich größte Mengen hinzukommen und diese Unternehmen die Emergenz von neuen Trends nicht eigenständig steuern können. Aber genau müssten sie achten, wie auch immer das gelingen mag.

Vielmehr scheint mir die Überlegung nahezuliegen, dass durch Facebook sehr viel mehr neue Trends entstehen können, als das Unternehmens selbst analysieren kann, was auch heißt, dass sie sich für Rumpelstilzchenspielereien eigentlich wirklich interessieren können. Der Trend geht ohnehin weg von Authentizität, ein Trend, der gerade durch Facebook gefördert wird.

Sehr interessanter Artikel, gerade für jemanden, der nichts von Statistik versteht. Man darf ja gespannt sein wie weit Facebooks Interesse an seinen usern noch wachsen könnte, bevor Regierungen dem endgültig einen Riegel vorschieben werden. Ja auch irgendwo Wunschdenken, dass das überhaupt geschehen wird.