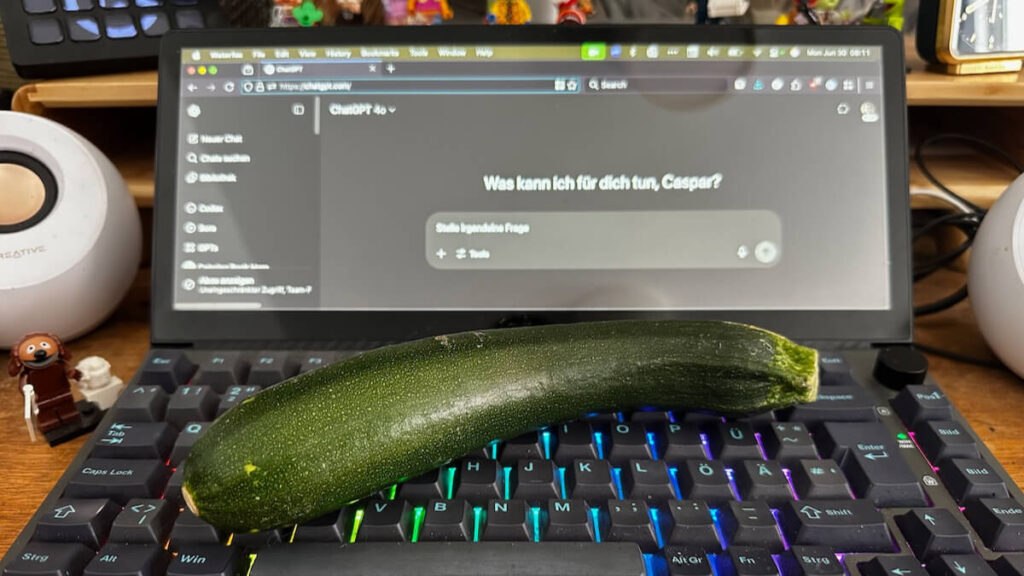

Selbst gezüchtete Zucchini wachsen schnell, sehen beeindruckend aus – und liegen dann oft wochenlang in der Küche von beschenkten Personen, weil niemand weiß, was man mit der Menge an geschmacklichem Mittelmaß anfangen soll. Beim sogenannten Vibe Coding scheint es ähnlich zu laufen. Oder besser: Zucchini Coding? Ein Vorschlag zur Begriffsklärung.

Als wir ein paar Jahre auf dem Dorf lebten, gab es diesen Running Gag in der Erntesaison: freundliche NachbarInnen, die an der Haustür klingelten (oder einfach reinkamen – eine verstörende „das macht man hier so“-Erfahrung) und fragten, ob wir denn ein paar Zucchini haben wollten. Sie hätten so eine schöne Ernte dieses Jahr. Schon aus nachbarschaftlicher Höflichkeit bejahte ich jede Zucchini, sah aber erst spät ein, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Denn der Nachschub war unerschöpflich. Es stellte sich heraus, dass offenbar jeder Haushalt mit einem Garten Zucchini anpflanzte – und dann in einem Meer aus immer größer werdenden Zucchini ertrank.

Ich nahm die Zucchini alle tapfer an und dachte: Challenge accepted. Nach einiger Recherche gab es dann: Zucchini-Puffer, Zucchini-Kuchen, Zucchini-Spaghetti, Zucchini-Salat, gegrillte Zucchini, gefüllte Zucchini (bis heute bei den Kindern sehr beliebt) und – überraschend, aber gut – Zucchini-Ketchup. Mein stoisches „Das kriege ich schon verkocht“ sprach sich herum, und irgendwann wurden wir nicht nur immer häufiger mit Zucchini beliefert, sondern es kamen auch zunehmend Rezeptanfragen aus der Dorfbevölkerung zur nicht enden wollenden Zucchini-Flut.

Ein wenig irritierte mich das. So ab und zu ist eine Zucchini ja ganz nett. Aber seien wir ehrlich: Oft sind sie entweder fade oder bitter. Dann muss man sie entweder mit diversen anderen Lebensmitteln und Gewürzen halbwegs schmackhaft machen oder entsorgen. Man bereitet also ein-, zweimal welche zu, aber dann würde man sich auch gern wieder anderem Gemüse zuwenden. Doch offenbar sprießen die Gärten über. Denn so viel wurde klar: Zucchini sind der ideale Einstieg ins selbstwirksame Gärtnern. Selbstwirksamkeit – das Vertrauen in die eigene Tüchtigkeit, das sich am Ergebnis zeigt – ist die ideale Vorlage für den Anbau von Zucchini. Sie brauchen wenig Pflege, wachsen einfach so vor sich hin und liefern über Wochen eine reiche Ernte. Man hat das befriedigende Gefühl, erfolgreich gegärtnert zu haben. Man hat etwas erschaffen! Es schmeckt zwar nicht auf Dauer, aber: selbst geerntet ist selbst geerntet.

Ich will hier gar nicht die Zucchini-Community gegen mich aufbringen – ab und zu kredenze ich gern gefüllte Zucchini oder hole den politisch unkorrekten Gemüse-Spiralschneider raus und mache grüne Spaghetti. Aber neulich musste ich wieder an die irritierende Zucchini-Flut denken, als ich mit Kollegen sprach, die nun “absolutely into Vibe Coding” sind. Vibe Coding bezeichnet, kurz gesagt, das Programmieren mit einer Text-KI. Man gibt einen Prompt ein, lässt sich dem Begriff nach von einer Stimmung leiten, ergänzt, verändert, verfeinert – und am Ende entsteht dann (vielleicht) ein funktionierendes Programm.

Dieses Vibe Coding erinnert frappierend an den Zucchini-Anbau. Denn es scheint vor allem ein Einstieg in das selbstwirksame Programmieren zu sein. Plötzlich muss man keine Sprache mehr lernen, sondern beschreibt in Prosa, was man als Programmcode haben möchte. War das nicht schon die Idee von Donald Knuths »Literate Programming«? The future is now.

Doch es ist wie beim Zucchini-Anbau eben so eine Sache. Während es ja ein paar schöne Zucchini-Rezepte gibt, und manche Exemplare weder bitter noch fade sind und gerade in der richtigen Menge kommen, existieren auch hier und da sicher interessante Möglichkeiten, sich ein Programmgerüst erzeugen zu lassen. Hört man jedoch den Kollegen (an dieser Stelle absichtlich ungegendert) zu, die neuerdings Vibe Coding feiern, sind es oft genau diejenigen, die in den letzten Jahren eher durch heiße Luft auffielen – und diese nun auch noch in Code manifestieren. Der sieht auf den ersten Blick aus wie eine pralle Zucchini, ist dann aber doch fade, bitter oder schlicht überflüssig. Im schlimmsten Fall aber kostet er mehr Zeit, als er angeblich eingespart hat. Das vermeintliche Empowerment ist dann nichts anderes als das Debugging des anderen.

Das hätte man vielleicht sehen können – wenn man nicht nur auf das Ziel „ein Ergebnis!“ fokussiert wäre, sondern der Entstehungsprozess sich qualitativ in das Produkt einschreibt. Das Hin und Zurück, die Überlegungen, der Rückbau. Die Veränderung. Das iterative “challenging” der Ideen, das nicht nur der Tanz um das Endprodukt ist. Wie wichtig das ziellose Moment im Entstehungsprozess ist, unterstrich Hans-Jörg Rheinberger für die Wissensproduktion in Laborsituationen. Während man oft annimmt, dass in einem Labor gezielt Fragen gestellt und durch Experimente beantwortet werden, zeigte er: Die Episteme des Labors liegt vielmehr im Tasten, im Verändern, im Nichtwissen. Es wird probiert, angepasst, verworfen – und erst im Nachhinein formt sich das, was später als Wissensobjekt erscheint.

Vibe Coding klingt auf den ersten Blick genau wie dieses laborhafte Experimentieren. Eine Stimmung, ein Impuls, ein Versuch. Doch in Wahrheit folgt es nicht dem Vibe, sondern dem Ziel: Es promptet das Ergebnis – und zielt auf ein sofortiges Erfolgsgefühl. Für Umwege bleibt da kein Raum. Die Offenheit des Labors wird bestenfalls zur Fehlinterpretation durch das LLM. Aber das ist dann Makulatur – es stört die maximal mögliche Verknappung auf: Prompt ⇒ Ergebnis. Oder das, was nach einem Ergebnis aussieht. So wie eine Zucchini wie erfolgreiches Gärtnern aussieht.

War früher der Weg das Ziel – ganz faktisch, nicht esoterisch –, so ist heute die erste Idee schon das Produkt. Sie wird nicht mehr mit der Mühe ihrer Umsetzung konfrontiert. Der Denkprozess, das gedankliche Spazierengehen: ausgelagert. Vielleicht sogar vergessen. Doch all diese Überlegungen werden überrollt von den anekdotischen Evidenzen. Von den selbstwirksamkeitstriefenden Erzählungen, was man alles geschafft hat – und noch schaffen könnte. Und so wächst der fade Zucchini-Code, der beim zweiten Blick oft schon wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Aber immerhin: Man hat irgendetwas erschaffen. Nur: Die Simulation von Selbstwirksamkeit erzeugt reale Arbeit – nur nicht dort, wo man angeblich produktiv ist.

Möchte noch jemand eine Zucchini?

Eine Antwort zu „»Zucchini Coding« statt Vibe Coding – Zur Logik simulierter Selbstwirksamkeit“

[…] »Zucchini Coding« statt Vibe Coding – Zur Logik simulierter Selbstwirksamkeit Caspar C. Mierau erklärt, was Zucchinis mit Vibe Coding zutun haben. […]