Der folgende Bericht enthält einen Spoiler zur Ausstellung.

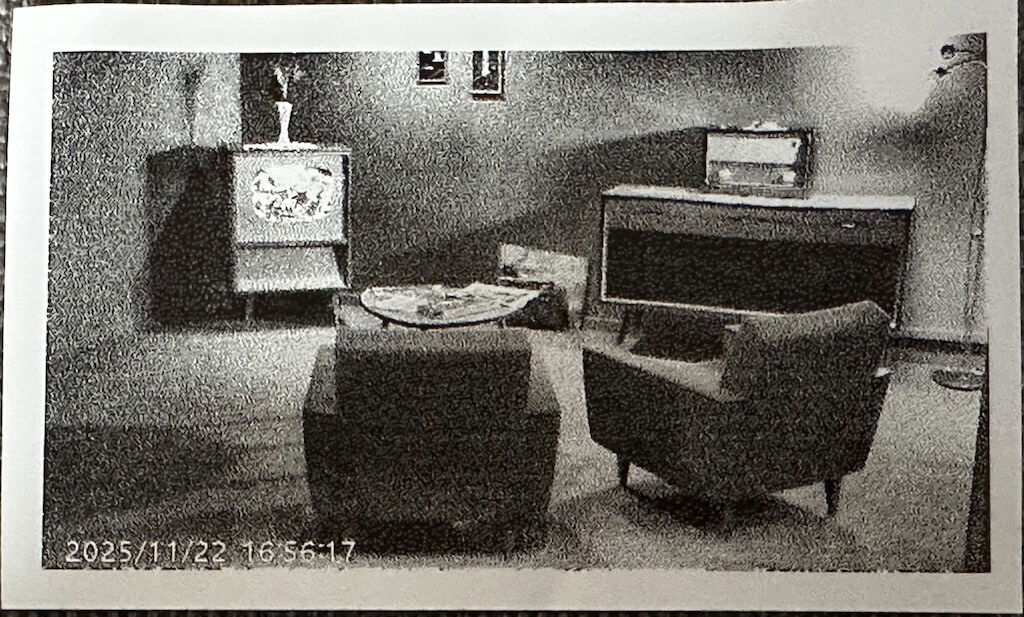

Wir sitzen in einem Wohnzimmer der 1970er Jahre. Auf dem Schwarzweißfernseher flimmert historisches Fernsehprogramm, aus einem Radio dudelt Schlagermusik. Zeitschriften liegen herum, die Wände sind in gedeckten Farben gehalten, der Teppich fast erdrückend. Dann flackert das Licht, es knistert, die Lampen gehen aus. Plötzlich wird ein Fenster auf die Wand projiziert, ein Blick in die Ferne. Es knallt, es dröhnt, und ein Atompilz steigt zum Himmel empor. Dunkelheit. Stille. Der Fernseher zeigt weißes Rauschen. Es gibt nichts mehr.

Mit diesem interaktiven Raum beginnt die kurze Reise durch die Ausstellung Cold War Games, eine Kooperation des Berliner Computerspielemuseums und des Alliiertenmuseums. Ich hatte mir zunächst etwas anderes vorgestellt, eine Sammlung von Computerspielen zum Thema. Die gehört zwar ebenfalls zur Ausstellung, doch sie ist mehr als das. Die Ausstellung versucht nicht, einfach einige Computerspielartefakte zu präsentieren, sondern szenisch in das Gefühl des Kalten Krieges einzutauchen. Trotz der musealen Inszenierung und der damit verbundenen Überzeichnung gelingt ihr das. Man bewegt sich vom Entrée, das als inszenierter Knall der Urangst vor der Bombe funktioniert, durch eine Protest-WG, ein DDR-Klassenzimmer und ein Jugendzimmer der 1990er Jahre bis hin zu einem Raum virtueller Realität. Entlang dieser Räume, in denen man Schubladen öffnen, Bücher lesen sowie zahlreiche Computer- und Brettspiele ausprobieren kann, ordnen Informationsmaterialien das Gesehene ein.

Trotz der überschaubaren Größe der Ausstellung kann man sich zwischen den bespielbaren Artefakten verlieren. Ich spielte, fast schon obligatorisch, am Polyplay, der DDR-Arcademaschine, die Pacman-Variante Hase und Igel. Ein Kind verbrachte lange Zeit mit Papers, Please, an einer Konsole schlüpfte man in die Rolle eines Panzerbrigadiers. So schwanken die gezeigten Spiele und Objekte zwischen Angstgefühlen und der Demonstration von Stärke. Es sind jene ambivalenten Empfindungen, die über Jahrzehnte Ost und West prägten.

Der Ausstellung gelingt es dennoch, zumindest einen ernsthaften Versuch zu unternehmen, das Thema Cold War Games trotz der Verortung im Alliiertenmuseum nicht ausschließlich aus westlicher Perspektive zu präsentieren. Im DDR-Klassenzimmer finden sich etwa interessante Materialien zum Programmierunterricht in der DDR, ein Polylux-Overheadprojektor zeigt entsprechendes Lehrmaterial. Und doch muss man festhalten, dass der Blick auf den Kalten Krieg insgesamt aus einer Dominanzposition heraus erfolgt und DDR-Geschichte eher als Groteske erscheint. Ich führte darüber ein längeres Gespräch mit Marcus Richter im gemeinsamen Podcast Redebedarf, etwa über die Frage, ob es musealisch legitim ist, ein Bild von Erich Honecker als zentrales Motiv zu zeigen. Wir endeten in dieser Frage im Dissens.

Dieser Einwand, der auf eine anhaltende Diskussion um die Aufarbeitung von DDR-Geschichte verweist, soll die Ausstellung jedoch nicht schmälern. Als Ausflugsziel ist sie mit oder ohne Kinder durchaus empfehlenswert und bietet in Kombination mit der Dauerausstellung des Alliiertenmuseums ausreichend Stoff für weiterführende Gedanken. Das für mich überraschendste Exponat der Dauerausstellung war der Spionagetunnel, von dem ich bis dahin noch nie gehört hatte. Als Bauwerk und Projekt ist er beeindruckend, zugleich lässt er ein leichtes Schmunzeln zu, wenn er hier als stolzer historischer Verweis auf US-amerikanische Dauerbespitzelung präsentiert wird. Aber das ist ein anderes Thema.

Wenn ich das Ausstellungserlebnis als Gesamtkonzept zusammenfasse, liegt die eigentliche Überraschung für mich darin, dass hier weniger eine Artefaktschau stattfindet. Trotz der vielen Objekte zum Anfassen, Erkunden und Bespielen liegt die Nachwirkung der Ausstellung vor allem in der Vermittlung eines Gefühls. Wie korrelierte das diffuse Gefühl einer Angst vor Krieg mit seiner spielerischen Aufarbeitung? Spiele zeigen sich hier als gesellschaftliche Strategie, um Ängste zu verarbeiten. Sie tun dies mal salopp, mal humorvoll, mal kriegerisch, aber auch ernst und bedächtig. In ihrer Zusammenstellung erfahren Brett- und Computerspiele hier etwas, das man als Diskursanalyse bezeichnen kann, und das funktioniert gut. Vor allem deshalb, weil das Bedrückende des Kalten Krieges immer wieder durchscheint. Während man am Eingang des Museums Bombenfragmente aus dem Zweiten Weltkrieg sieht und sich durch die Historisierung des Kalten Krieges bewegt, verweist der letzte Raum zugleich auf die aktuelle politische Weltlage. So wird ein Zirkelschluss sichtbar. Vielleicht befinden wir uns nicht mehr in diesem Kalten Krieg. Das Gefühl der Bedrohung aber ist da, und die Spiele sind es auch.

p.s.: Ich habe diesmal Fotos mit einer Spielzeugkamera mit Retropixeleffekt und Thermo-Bondrucker gemacht. Absurderweise habe ich die Fotos danach mit einer Schere auseinandergeschnitten, mit dem Smartphone abfotografiert und wiederum digital zurechtgeschnitten.

p.p.s.: Eine ausführlichere Besprechung der Ausstellung, die eher auf Historie und Artefakte eingeht, findet sich im Guardian.